Hartz IV - die Aushöhlung des Sozialstaats

Lobbyisten und Gerhard Schröder und die SPD-geführte Bundesregierung 2004 und eine Anzeigenkampagne

.

Vorweg: Kernpunkte der Reform waren u.a. eine drastische Reduzierung der Sozialhilfe und der Bezugszeit, scharfe Sanktionsmöglichkeiten von Seiten der Behörden bei Nichtannahme von zwangsverordneten Arbeitsstellen, eine stärkere Überwachung der Arbeitslosen und sogar zum Teil juristisch illegale, erzwungene Wohnungskontrollen.

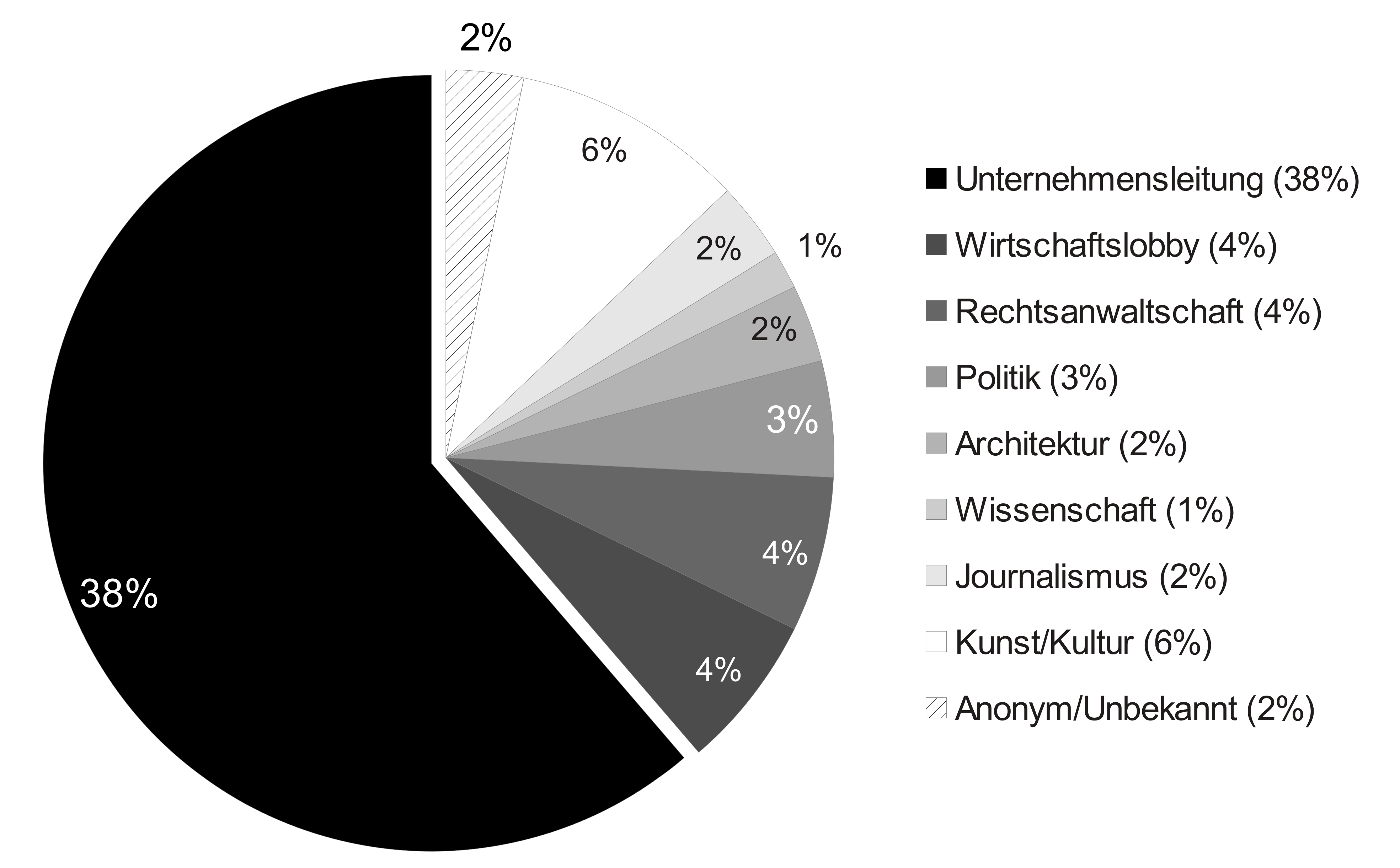

Durch den Ausspruch „Auch wir sind das Volk“ wird von den Initiatoren dieser Anzeige zweierlei hervorgehoben. Zum einen wird hier die Forderung formuliert, das Volk müsse Souverän in einer Demokratie sein, also über seine eigenen Belange bestimmen können. Zum anderen geht man mit „auch wir“ auf die Pluralität von Meinungen ein und erhebt Anspruch darauf, daß die von einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung vertretene Meinung ebenso legitim sei wie die Gegenmeinungen in der Gesellschaft. Die revolutionär anmutende Wortwahl („Wir sind das Volk“ war ein Demonstrationsspruch der DDR-Bürger, die 1989 gegen ihr Regime protestierten) suggeriert überdies, man kämpfe für eine insgesamt bessere und gerechtere Gesellschaft und nicht für die Interessen bestimmter Statusgruppen. Auch die Tatsache, daß ein Ausspruch der ostdeutschen Bevölkerung gewählt wird, die dereinst für die Freiheit ohne Diktatur kämpfte, wird kein Zufall sein. Man nimmt bewußt einen Spruch auf, der eng mit Ostdeutschland assoziiert wird und damit auch besonders dort seine Wirkung entfalten soll. Das öffentliche Pochen auf eine Arbeitsmarktreform, die mehr Arbeitsplätze bringen soll, dürfte 2004 vor allem auch auf die Akzeptanz im Osten gezielt haben, da dort die Arbeitslosigkeit etwa doppelt so hoch war wie in Westdeutschland.Die Proklamation, die „Interessen des Volkes“ vertreten zu wollen, wird normalerweise als ein Kampf von „unten“ gegen eine ungerechte, reiche und übermächtige Oberschicht verstanden. Daß es sich bei dieser Kampagne um einen gegenteiligen Kampf handelt, zeigt die Mengenverteilung der Berufszugehörigkeit der Unterstützer des Aufrufs1:

Es handelt sich bei allen diesen Menschen um Zugehörige von Berufsgruppen privilegierter Gesellschaftsbereiche. Die meisten Unterstützer dürften auch finanziell zur Oberschicht gehören. Sie führen mit dieser Stellungnahme ganz offensichtlich keinen klassischen sozialen Kampf von Seiten der Ausgebeuteten, der ganz unten Stehenden, sondern einen sozialen Kampf von oben, der darauf abzielt, das bestehende soziale Ungleichgewicht weiter zu vertiefen. Sie repräsentieren damit nicht, wie zu vermitteln versucht wird, die Interessen der Bevölkerung als Ganzes, sondern ihre eigenen. Zur Verwirrung der Leser wird dieser Kampf aber mit den gleichen Vokabeln geführt wie echte soziale Kämpfe.Es geht in dieser Anzeigenkampagne darum, die allgemein negative Stimmung gegen eine Reform zum weitreichenden Abbau sozialstaatlicher Errungenschaften abzuschwächen und ins Positive zu verkehren. Es sollen im Sinne dieses Ziels Existenzängste geschürt und dadurch der Weg für die Reform geebnet werden. Pathetische Worte wie „Grabsteine“ oder „Totengräber“ sollen verdeutlichen, daß dieses Land untergehen werde, wenn es genau diese Reform nicht annehme. Natürlich proklamiert man für sich, die objektive und einzige „Wahrheit“ erkannt zu haben und im Gegensatz zu den Reformgegnern mit „Vernunft“ an dieses Thema heranzugehen.„Wahr“ sei, daß diese Reform einer „Operation“ gleichkomme. Man geriert sich als „medizinisch“ sachkundig, um beurteilen zu können, wie der schwerkranke „Patient Standort-Deutschland“ notoperiert werden müsse. Alle, die diese medizinische „Wahrheit“ nicht sähen, seien opportunistische „Demagogen“ und „Populisten“, die mit absurden (hier nicht weiter definierten) „Parolen“ (hier nicht weiter definierte) Interessen verfolgten. Man möchte offensichtlich – mehr plump als geschickt – vom Umstand ablenken, daß die Initiatoren selbst auch nur Demagogen beziehungsweise schlicht und einfach Lobbyisten sind, die Eigeninteressen verfolgen. Weiter wird polemisiert, die Feinde dieser Reform würden die Bürger für „ihre Zwecke ausbeuten“. Dieser Vorwurf an Gewerkschaften, linke Politiker, Bürgerrechtler und andere linke Organisationen ist ein bizarres Paradoxon. Schließlich sind es sie, die die Interessen der Mehrheit der Bürger vertreten, indem sie sie vor Sozialabbau, Lohndumping und unzumutbarer Arbeit schützen wollen.Das implizit hinter der Kampagne stehende große Argument ist, daß ohne die Reform, also im Falle des Untergangs der Nation alle – auch die Armen – verlören und sie bei einer Annahme der Reform immer noch in einer verhältnismäßig besseren Position seien.Um die Beweggründe der Initiatoren für eine solche Kampagne besser verstehen zu können, ist es hilfreich, zu schauen, wer genau diesen Aufruf unterstützte, aus welchen Gesellschaftsbereichen diese Personen stammten und wessen Interessen sie verfolgten. Ins Auge fallen dem politischen Leser zunächst einige recht prominente Namen, deren damalige berufliche Position gut bekannt war. Industrielle Größen und in geringerem Ausmaß Personen aus dem Bereich der Popkultur und der Literatur – wie etwa Günter Grass (Literaturnobelpreisträger) und Marius-Müller Westernhagen (Pop-Musiker).Besonders interessant ist die Unterstützung durch diese beiden Personen für eine Kampagne, die offen für den Abbau des Sozialstaats eintrat. Es ist sicherlich nicht repräsentativ für das Gesamtwerk eines Musikers oder Autors, wenn einige Zitate exemplarisch herausgegriffen werden. Da jedoch offensichtliche Widersprüche bestehen, sollen drei Zitate dieser beiden Personen in Relation zur Unterstützung dieser Kampagne dargestellt werden:

aber geiler wär's schon wir hätten viel Moos“

Marius Müller-Westernhagen

Lied: „Geiler is' schon“2

Dieses Zitat, welches im Kontext einer romantisierenden Darstellung von Arbeitslosigkeit und einem harten und bescheidenen Leben erfolgt3 stammt von Marius Müller-Westernhagen aus dem Jahr 1978. Im Jahr 2004 war der Musiker Millionär und brauchte sich um das „einfache Leben“ keine Gedanken mehr zu machen. Seine Einstellung scheint sich grundlegend geändert zu haben. Nun war Westernhagen offenbar der Meinung, die Ärmsten der Gesellschaft müßten den Gürtel enger schnallen, Haushaltsdisziplin an den Tag legen und für unwürdige Jobs schuften gehen. Dies war sicherlich aus seiner veränderten gesellschaftlichen Stellung heraus zu erklären. Müller-Westernhagen sprach hier offenbar nicht mehr aus der Position des „Underdogs“, sondern aus der Position eines gesellschaftlich etablierten und reichen Popsängers, der Spitzensteuersatz zahlt. Der Verdacht liegt nahe, daß es ihm bei der Unterstützung der Reform ganz egoistisch um die Reduzierung der eigenen Steuerlast ging. Er hoffte vielleicht darauf, daß wenn die Sozialausgaben sinken würden, er in Zukunft weniger Steuern zahlen müßte. Und daß, obwohl die selbe Bundesregierung, die nun Hartz-IV einführte, ihm und den anderen Reichen durch die Reduktion des Spitzensteuersatzes bereits einen Gefallen getan hatte.4

Auch das zweite Zitat von 1978 geht in eine ähnliche Richtung:

„Jetzt sitz ich hier – bin etabliert und schreib auf teurem Papier / Ein Lied über meine Vergangenheit – damit ich den Frust verlier.“

Marius Müller-Westernhagen

Lied: „Mit 18“ 5

Dieses Zitat stammt vom selben Album wie das oben Genannte. Die hier erfolgte Selbstbezeichnung als Teil des Establishments kann im Kontext der anderen Texte des Albums6 klar als Ironie verstanden werden. In diesem Sinne macht sich der Musiker über Menschen lustig, die sich als Teil des Establishments sehen, die frustriert und gelangweilt sind und an die Zeiten zurückdenken, in denen sie „wild“ und „verrückt“ waren.7 An dieser Stelle schließt sich wieder der Kreis zur öffentlichen Unterstützung einer unsozialen Reform. Schließlich ist der Musiker ja nun ganz oben angekommen, ist „etabliert“ und schreibt auf „teurem Papier“.

Einer der anderen Unterstützer, Günther Grass, formuliert seine Kritik am Gesellschaftssystem weniger verdeckt und eher auf theoretischer als auf individueller Ebene:

„Entsetzt sehen wir, dass der Kapitalismus, seitdem sein Bruder, der Sozialismus, für tot erklärt wurde, vom Größenwahn bewegt ist und sich ungehemmt auszutoben begonnen hat.“

Günther Grass

Aus seiner Rede zur Nobelpreisverleihung 1999 8

Im Lichte dieses Zitates verwundert die Unterstützung der Hartz-IV-Kampagne durch den Schriftsteller. Kern ist hier schließlich die Kritik an der reinen Form des Kapitalismus, wie er sich seit dem Ende des Ostblocks zunehmend „ungehemmt“ austobe. Ungehemmt ist hier zu verstehen als frei von staatlicher Einflußnahme und Regulierung. Und dennoch nimmt er dieselbe Position ein wie die anderen Unterstützer der Kampagne aus der Wirtschaft, die offenbar genau das Gegenteil erreichen wollen. Weniger staatlichen Einfluß und mehr freien Markt. Es ist ein Widerspruch in sich, den starken Staat beziehungsweise den Sozialstaat zugunsten von Eigenverantwortung schwächen zu wollen und sich zugleich negativ darüber zu äußern, daß das positive Regulativ für den Kapitalismus durch den Untergang des „Bruders Sozialismus“ nun entfalle.

Mit seiner zwiegespaltenen Haltung aus Kapitalismuskritik einerseits und neoliberaler Mehrheitsmeinung andererseits fügt sich Günther Grass hervorragend in den sozialdemokratischen Mainstream ein. Dieser Eindruck wird vom Umstand verstärkt, daß er sich im Rahmen von Bundestagswahlen regelmäßig öffentlich für die Wahl des SPD-Kanzlerkandidaten ausgesprochen hat. Daß die Politik Gerhard Schröders vielleicht gar nicht als sozialdemokratisch im engeren Sinne bezeichnet werden konnte, spielte für ihn offenbar keine Rolle. Wer gleichfalls für einen Willy Brandt und einen Gerhard Schröder Wahlwerbung macht, setzt sich dem Verdacht aus, gar nicht auf inhaltlicher Basis, sondern vielmehr aus Gewohnheit oder Parteiraison zu handeln.

Abschließend sei angemerkt, daß das mit der Hartz-IV-Reform vorgeschlagene „Rezept“ so simpel ist wie die dahinterstehenden Motive durchschaubar sind: Man möchte den Sozialstaat abbauen, weil man hofft, langfristig dadurch weniger Steuern zahlen zu müssen und einen für die Wirtschaft lukrativen Niedriglohnsektor zu schaffen. Dies wird als positive Maßnahme im Sinne der Unternehmensgewinne betrachtet. Es verwundert daher auch nicht, daß die Unterschreibenden ausnahmslos den Spitzensteuersatz von ihrem Lohn abdrücken dürften und viele von ihnen Unternehmen besitzen oder Unternehmen vorstehen.

Mit der pathetisch vorgetragenen Pseudo-Solidarität mit dem Nationalstaat BRD möchten die Initiatoren und Unterstützer der Kampagne ihre Motive plump verschleiern. Nur bei einigen der Unterzeichner wird es sich weniger um eigene finanzielle Interessen handeln. Vielleicht handelt es sich bei ihnen um eine durch den Zeitgeist motivierte Kurzschlußhandlung infolge einer komplizierter werdenden globalisierten Welt, in der ein vermeintlicher Reform- und Anpassungsdruck besteht.

Weitere Infos zu dieser Kampagne auf den Nachdenkseiten

1 Die genauere Aufschlüsselung mit Namen und Tätigkeiten: hier

2 Album „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ von 1978.

3 Etwas weiter im Text heißt es „Ich brauch' kein' Ferarri Kein Baden mit Schaum [...] Ich kann mit dir leben in einem Zimmer mit dem Klo über'm Hof und einer Menge Kummer“.

4 Der Spitzensteuersatz wurde von der rot-grünen Bundesregierung im Jahr 2000 von 53% auf 42% abgesenkt.

5 Zitat vom selben Album.

6 Unter anderem werden in Liedern wie „Zieh dir bloß die Schuhe aus“ oder „Grüß mir die Genossen“ in jugendlich-rebellischen Texten eine konservative Gesellschaft und bürgerliche Lebensentwürfe kritisiert.

7 Siehe der Gegensatz zu den folgenden Zitaten des Albums: „Nach jedem Gig zum Hühner-Hugo / Dort verfraßen wir unser Geld. [...]“ oder „Ich möcht' zurück auf die Straße“.

8 Quelle: Nobel Media AB | www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1999/lecture-g.html (Zugriff: 09/2012).